~目次~

1. 癇癪とは?

🔍 癇癪は2〜4歳に多く見られる

🧠 脳の仕組みから見ても“当然の反応”

🚫「甘やかし」とは違います

2. 家庭でできる3つの対処法

①“自分で決めた”という納得感を育てる

②「何もしない」も立派な選択

③言葉にできない気持ちを代弁してあげる

3. “安心できる環境”が癇癪を減らす

🌱園では自然に積める

癇癪を“育てづらさ”と捉えないために

「また泣いてる…」

「そんなことで怒らないで…」

一日に何度も繰り返される癇癪に、気持ちが折れそうになることはありませんか?

自分の気持ちをうまく言葉にできず、激しく泣いたり怒ったり、物を投げてしまったり。

子どもの“かんしゃく”がひどくなってくると、「うちの子、他の子と違うのかな」と不安になることもあるかもしれません。

けれど、癇癪は子どもが心の中のモヤモヤを「どうにかして伝えよう」としているサインでもあります。

言葉が未熟だからこそ、感情が爆発してしまう。決して“育て方のせい”ではないのです。

本記事では、

✅ 癇癪のメカニズム(実は発達のひとつ)

✅ 家庭でできる対処法

✅ 園でのサポート体制と選び方のヒント

この3つを中心にお伝えしていきます。

ついイライラしてしまう日々でも、「大丈夫、少しずつでいい」と思えるような視点を、いっしょに見つけていきましょう。

1. 癇癪とは?|怒っているのではなく“感情を処理しきれない状態”

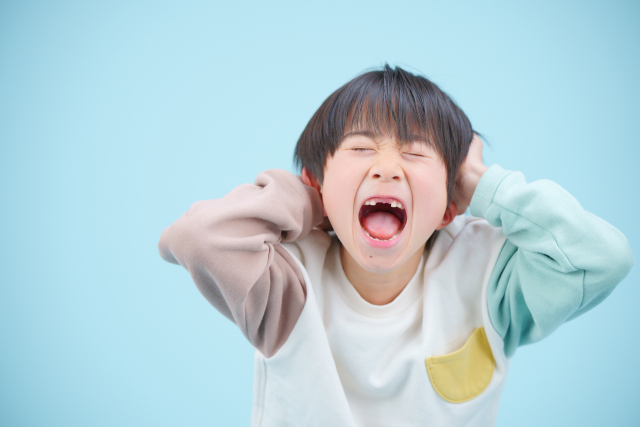

子どもが大声で泣きわめいたり、床に寝転んで手足をバタバタさせたり。

そんな“癇癪”を目の前にすると、「どうしてこんなに怒るの?」「わがままなのでは?」と感じてしまうかもしれません。

でも実は、癇癪は“怒り”ではなく、感情をうまく処理できずにパニックを起こしている状態なのです。

🔍 癇癪は2〜4歳に多く見られる「発達の一部」

子どもはまだ、自分の気持ちを言葉にする力や、感情をコントロールする力が十分ではありません。

特に2歳〜4歳ごろは、自我が芽生え始め、「自分でしたい」「思い通りにしたい」という気持ちが強くなる時期。

しかし、思った通りにいかないことがあると、どう表現していいかわからず、結果として感情が爆発してしまうのです。これが癇癪の正体です。

🧠 脳の仕組みから見ても“当然の反応”

感情をコントロールする脳の領域(前頭前野)は、乳幼児期にはまだ未発達です。

発達心理学の研究では、感情の抑制や判断をつかさどる機能は、小学生以降に本格的に育っていくことが分かっています。

つまり、「癇癪を起こすのは当たり前」であり、「怒りすぎずに関わること」が保護者にできる最大のサポートなのです。

🚫「甘やかし」とは違います

「泣いたら許される」と誤解されるのでは?と心配になる方もいるかもしれません。

ですが、癇癪への理解と共感は“甘やかし”ではなく、“土台づくり”です。

大人でも、気持ちをうまく伝えられないときにはイライラしたり、落ち込んだりしますよね。

子どもはその感情が表に出ているだけ。大切なのは、その感情を「どう扱っていいか」を少しずつ学ぶこと。

癇癪は、“育てにくさ”ではなく“育ちの途中”だと捉えることが、親としての安心にもつながります。

2. 家庭でできる3つの対処法|“怒る前”の予防がカギ

癇癪は、起きてから対処するよりも、「起きる前の工夫」がとても大切です。

子どもが感情を爆発させる前に、少しだけ手を差し伸べることで、トラブルを未然に防げることがあります。

ここでは、保護者が今日からすぐにできる、実践的でシンプルな3つの方法をご紹介します。

① 選ばせることで“自分で決めた”という納得感を育てる

子どもは、「自分で決めたい」という気持ちがとても強いもの。

それが叶わないと、怒りや悲しみとして爆発することがあります。

たとえば――

×「これ着て!」よりも、

〇「赤と青、どっちの服がいい?」と聞くだけで、納得して動けることがあります。

選択肢を与えることで、「自分で選んだ」という実感が得られ、癇癪の発生をぐっと減らせます。

② 癇癪が始まったら「何もしない」も立派な選択

泣き叫ぶ姿を見ると、つい叱ったり、理由を聞き出そうとしてしまうものですが、

感情が高ぶっている最中は、言葉も理屈も届きません。

そんな時は、

・少し離れて落ち着くのを待つ

・そばにいて見守るだけ

・背中を軽くさする

といった、“受け止めるだけ”の対応で十分です。

無理に落ち着かせようとしなくても、「気持ちが落ち着くまで待ってもらえた」経験が、次第に子どもの心を育てます。

③ 言葉にできない気持ちを代弁してあげる

「イヤだったね」「もっと遊びたかったんだよね」

こうした共感の言葉を添えるだけで、子どもは“気持ちを理解してもらえた”と感じます。

言葉にする力がまだ育っていないうちは、親がその気持ちを言葉にして返してあげることで、子どもは少しずつ「感情と言葉のつながり」を学んでいきます。

癇癪に正解の対応はありません。

けれど、「叱らずに寄り添う」だけでも、子どもの心は確実に育っていきます。

完璧を目指す必要はありません。

今日はちょっと余裕がないな…そんな日もあるという前提で、自分にも優しく、子どもと向き合っていきましょう。

3. 園での対応も大きな助けに|“安心できる環境”が癇癪を減らす

家庭での対応に限界を感じたとき、子どもを取り巻く「環境の力」を借りることは、とても有効です。

そのひとつが、幼稚園や保育施設の存在です。

特に癇癪が頻繁に起こる子どもには、「安心できる園生活」が癇癪を落ち着かせる大きな助けになります。

🌱 家ではできない経験が、園では自然に積める

家庭ではどうしても、「親子」の関係に偏りがちです。

しかし園では、同年代の子どもや保育者との関わりの中で、

・感情を言葉で伝える練習

・自分の気持ちと折り合いをつける経験

・他人と協力するためのルールを学ぶ機会が、遊びや生活の中で自然に繰り返されます。

園生活を送ることで、子どもは「どうすればうまくいくのか」を自分なりに少しずつ学び、結果的に癇癪も減っていくケースが多くあります。

🔍 園選びで注目すべき3つのポイント

癇癪の傾向がある子には、以下のような園を選ぶことが安心につながります。

① 少人数での丁寧な保育:

ひとりひとりの気持ちに目が届きやすく、感情の変化にすぐ気づいてもらえる。

② 保護者との連携がしっかりしている:

癇癪の様子や家庭での困りごとを気軽に相談できる体制がある。

③ 行事や日常で“自己表現”ができる場がある:

お店屋さんごっこやダンスなどを通じて、感情を発散し、自己肯定感が育まれる。

癇癪を“育てづらさ”と捉えないために|少しずつ、いっしょに歩んでいこう

癇癪は、子どもが自分の中の気持ちをどうしていいかわからず、苦しんでいるサイン。

だからこそ、叱るのではなく、「いま、この子はどうして困っているんだろう?」と一歩引いて見てみることで、関わり方が少しずつ変わっていきます。

もちろん、毎日が余裕のあるわけではありません。

ついイライラしたり、「もう限界…」と思う日もあるでしょう。

でも、それでも大丈夫。完璧な対応ではなく、“その子の気持ちに寄り添おう”とする姿勢が、子どもにとっては何よりの安心になります。

そして、家庭だけで抱え込まずに、園という「安心の環境」に頼ることも立派な選択です。

🔎 焼津中央幼稚園では…

焼津中央幼稚園では、

✅ 2歳児からの丁寧な保育

✅ お店屋さんごっこなど、感情表現を育む機会

✅ 保護者との日々の連携

を通じて、お子さまの心の育ちを大切にしています。

癇癪に悩む保護者の方も、まずはお気軽にご相談ください。

「うちの子にも、安心できる場所がある」と感じていただけるはずです。

🍀見学やご質問はいつでも歓迎しています。

よければぜひこちらからお問い合わせくださいね。

👉お問い合わせフォーム

癇癪 #かんしゃく #幼児発達 #子育て #イヤイヤ期 #癇癪対処法 #育児悩み #幼児教育 #保育園選び #幼稚園選び #子どもの気持ち #園生活 #育て方 #発達心理学 #2歳児 #3歳児 #4歳児 #安心できる環境 #親子関係 #感情コントロール